~2024京都55🌟2024年の夏休みの振り返りです

本殿を拝見しまして、

西側の大炊殿も特別公開中でした。三井神社を通って向かいます。

三井神社・大炊殿

唐門

まずは、唐門をくぐります。

重要文化財 唐門(からもん) 江戸時代 寛永五年造替

屋根の唐破風(からはふう)の形式からその名があります。また 欄間(らんま)にブドウの紋様が彫刻されているところから、 ブドウ門ともよばれています。

「古事記」や日本書紀に伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が黄泉国(よみのくに)から逃げ帰られたとき、追いかけて来た鬼に髪飾りを投げつけられるとエビカズラの実に変わった、との神話があります。エビカズラは、野生のブドウのことで「源氏物語」などに、えび色(ぶどう色)と記しています。

また平安時代は、薬草の一種とされていました。

ブドウ棚の紋様は、我が国独自の意匠であり、神話が伝えているように門をくぐると人々を御祓(おはらい)する意味を表しています。

説明によると、欄間にぶどうの模様があるとのこと。

本当だ!ブドウだ!日本独自のデザインで、門をくぐるとお祓いされるんですって。知らんかった。このほか、「御料屋」、「預屋」も看板で紹介されています。

重要文化財 御料屋(ごりょうや)右(北側)の社殿

神饌(お供え)の準備や盛り付けがおこなわれる社殿。

重要文化財 預屋(あずかりや) 左(南側)の社殿

古くは 神官が神前奉仕のため控えている社殿。 現在は、儀式殿いずれも、江戸時代、寛永五年、式年遷宮のとき造替になった社殿

三井神社

唐門をくぐると、三井神社に。

普段は公開されていないので、外にも説明書きがありました。

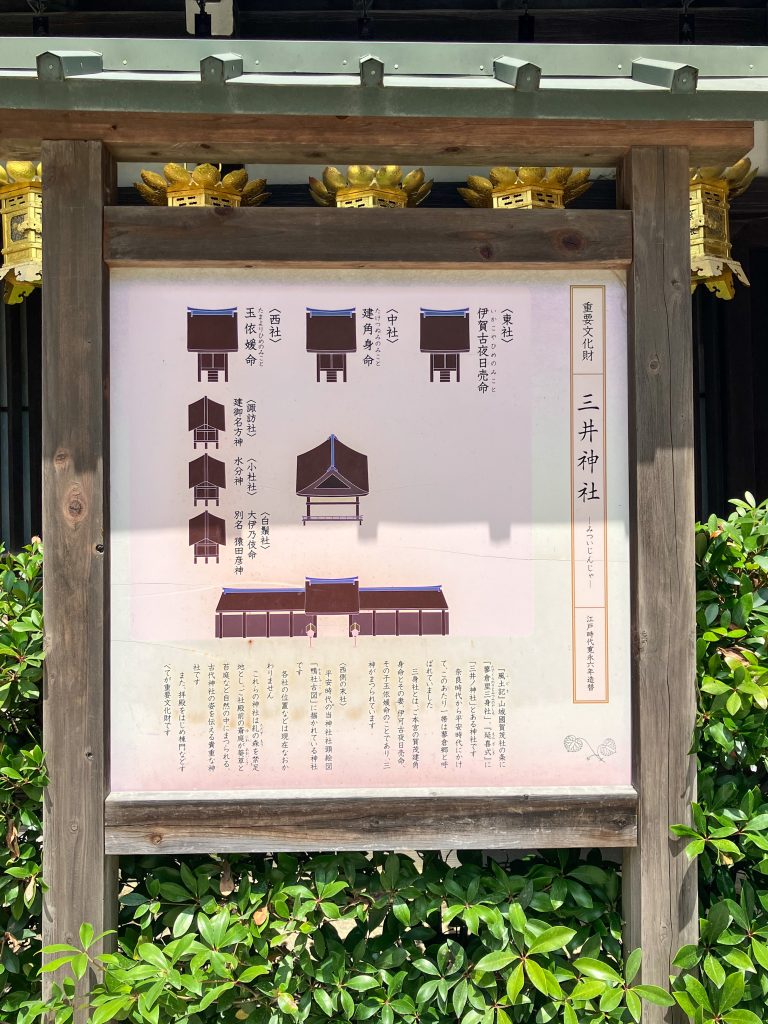

重要文化財 三井神社 江戸時代寛永六年造替

『風土記(ふどき)』山城國賀茂社の条に「蓼倉里三身社(たでくらのさとみつみのやしろ) 」、『延喜式(えんぎしき)』に「三井ノ神社」とある神社です

奈良時代から平安時代にかけて、このあたり一帯は蓼倉郷と呼 ばれていました

三身社とは、ご本宮の賀茂建角身命とその妻、伊可古夜日売命、その子玉依媛命のことであり、三神がまつられています

〈西側の末社〉

平安時代の当神社社頭絵図「鴨社古図(かもしゃこず)」に描かれている神社です

各社の位置などは現在なおかわりません

これらの神社は糺の森を禁足地とし、ご社殿前の斎庭(ゆにわ)が葵草(あおいくさ)と苔庭など自然の中にまつられる、古代神社の姿を伝える貴重な神社です

また、拝殿をはじめ棟門などすべてが重要文化財です

三井神社で祀っているのは、賀茂建角身命と妻の伊可古夜日売命、娘(妹)の玉依媛命。本殿が父娘のみだったので、こちらはママがのけ者にされておらず、ファミリーでちょっと安心。ただ、息子(兄)の玉依日子が不在なのがさみしいですね。

三井神社は特別公開の対象ではないためか、だいぶ急かされて次の大炊殿に行きました。なので、中で撮った写真はないのですが、外から遠目に見たファミリーはこちら。

大炊殿(おおいどの)

三井神社の先には、「大炊殿」があります。お供え用の台所ってところですかね。もともとは、穀物専用の台所だったけれど、応仁の乱で焼かれ、再興されたんだそうです。京都の人が「先の戦争」っていうと応仁の乱を指すという都市伝説がありますが、本当にそうなのかも。

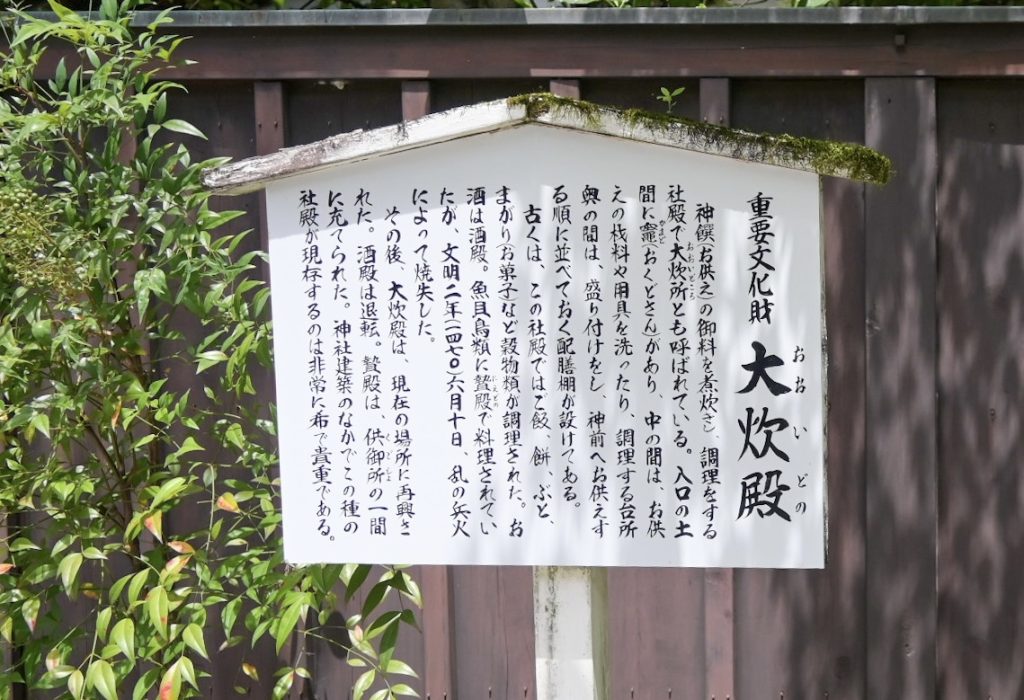

重要文化財 大炊殿(おおいどの)

神饌(お供え)の御料を煮炊きし、調理をする社殿で大炊所(おおいどころ)とも呼ばれている。入口の土間に竈(おくどさん)があり、中の間は、お供えの材料や用具を洗ったり、調理する台所奥の間は、盛り付けをし、神前へお供えする順に並べておく配膳棚が設けてある。

古くは、この社殿ではご飯、餅、ぶと、 まがり(お菓子)など穀物類が調理された。お酒は酒殿。魚貝鳥類に贄殿(にえどの)で料理されてい たが、文明二年(一四七〇)六月十日、乱の兵火によって焼失した。

その後、大炊殿は、現在の場所に再興された。酒殿は退転。贄殿は、供御所(くどじょ)の一間に充てられた。神社建築のなかでこの種の 社殿が現存するのは非常に希で貴重である。

中ではお供えのレプリカが展示されていました。ホットケーキみたい。

御井(みい)

そして、ここでは井戸も神聖です。

重要文化財 御井(みい)

神饌の御水や若水神事(わかみずしんじ)など御水 の祭事が行われる所である。井戸の井筒(いづつ)を井戸屋形(いどやかた)。上屋(うわや)を井戸屋と呼び全体を御井と称している。

井戸屋の前に「水ごしらえ場」がある。式内末刀社(まとのやしろ)の御祭神が御降臨される処との伝承の石(橋と呼ばれ ている)がある。毎年十二月十二日には御薬酒神事と若水をくむ古代様式の神事が行われる。

また井戸が文化財に指定されているのは他に例をみない。

葵の庭と加茂斎院

大炊殿の裏手に、下鴨神社の紋の「双葉葵」が植えられています。

看板では、加茂斎院とからめて説明していました。

賀茂斎院御所(かもさいいんごしょ)旧跡 葵(あおい)の庭(カリンの庭)

当神社には、賀茂斎院の制が設けられていた。 初代の斎王は、弘仁元年(八一〇)四月、嵯峨天皇第八皇女有智子(うちこ)内親王がト定された。

賀茂斎院御所は、斎王が賀茂祭(葵祭)など年中の重要祭儀に御参向になり、期間中御滞在になる御所であった。平安時代は御本殿の西より鴨川までが 宮域であったことを「鴨社古図」は伝えている。

建曆二年(一二一二)九月四日、第三十五代礼子(いやこ)内親王が御退位になるまで約四〇〇年間御座所となっていたが文明の乱の兵火により御所棟をはじめはとんどの殿舎は焼失した。

その後、宮域ないの社殿のうち大炊殿(おおいどの)と御井(みい)が再興された。また、

忘れめや あふいを草に ひき結び かりねののべの つゆの曙

第三十代 斎王式子内親王 (新古今和歌集)

とうたわれた葉アオイが自生する「葵の庭」も 大炊殿の周辺に再顕された。大炊殿では、御薬酒なども調製されていたので、庭にはカリン、ヌルデ、 クチナシ、ヤマウコギ、ニシキギなどの薬草が栽培され、特にカリンの古木が有名で「カリンの庭」 とも呼ばれている。

「忘れめや 葵を草に ひき結び かりねの野辺の 露の曙」。斎王として下鴨神社の神に仕えた式子内親王が、葵とともに斎王時代を振り返った歌だそうです。それくらい、葵は下鴨神社の象徴だったんでしょうね。

浦の廻廊

大炊殿の裏手に、「浦の廻廊」があります。通行禁止でしたが、説明がありました。

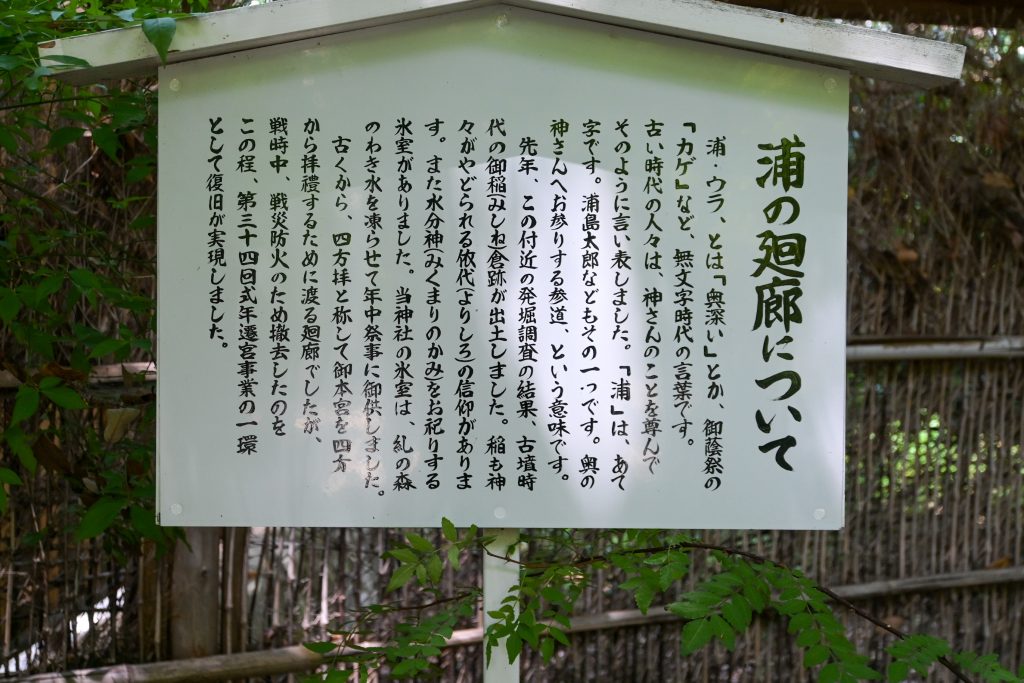

浦の廻廊について

浦・ウラ、とは「奥深い」とか、御蔭祭の 「カゲ」など、無文字時代の言葉です。古い時代の人々は、神さんのことを尊んで そのように言い表しました。「浦」は、あて字です。浦島太郎などもその一つです。奥の神さんへお参りする参道、という意味です。

先年、この付近の発掘調査の結果、古墳時代の御稲(みしね)倉跡が出土しました。稲も神々がやどられる依代(よりしろ)の信仰がありま す。また水分神(みくまりのかみ)をお祀りする 氷室がありました。当神社の氷室は、糺の森のわき水を凍らせて年中祭事に御供しました。

古くから、四方拝と称して御本宮を四方から拝禮するために渡る廻廊でしたが、戦時中、戦災防火のため撤去したのをこの程、第三十四回式年遷宮事業の一環として復旧が実現しました。

「ウラ」「カゲ」は、文字がない時からの言葉だったのだそうです。へー。そう思うと、浦島太郎伝説も奥深いですね。

唐車

そして、なぜかここに唐車の展示が。

唐車(からぐるま)

唐車は屋根の造りが「唐破風(からはふ)」 になっていることから名づけられたもので、上皇・皇后・東宮・親王または摂政・関白が用いた最も格式の高い牛車です。

乗車の際には後方から、降車の際には前方から降りる事が決められ、車内には畳が敷かれています。江戸時代 のものを復元しました。

ちなみに、唐車の後ろにちょびっと写っている△三角屋根が氷室ですね。

見どころ盛りだくさんでした。

コメント