~2024京都56🌟2024年の夏休みの振り返りです

下鴨神社。特別公開の本殿と大炊所を見てきましたが、

それ以外も見どころたくさんです。

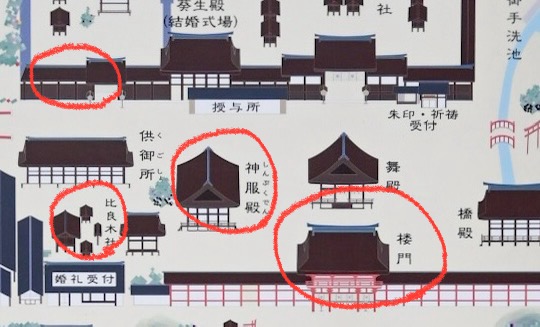

境内のみどころ

三井神社

外から見た三井神社。この日青空だったこともあるけれど、シックな木塀と鮮やかな金色の飾り?のコントラストが好きです。

比良木社(出雲井於神社)

比良木社(出雲井於神社 いずもいのへのじんじゃ)は七不思議の舞台です。

重要文化財 出雲井於神社(いずもいのへのじんじゃ)

祭神 建速須佐乃男命(たけはやすさのおのみこと)

例祭日 十月十四日

『延喜式』に「出雲井於神社」とある神社で「日本書紀」 神武天皇二年の条に葛野主殿県主部(かどのもりあがたぬしべ)とある人々が祖神とし てお祭りした神社です。

古代山城北都に住んでいたこの県主部たちは、鴨氏と同じ祖先に属し「神亀三年(七二六)山背国愛宕郡出雲郷雲上, 雲下里計帳」(『正倉院文書』)で知られる人たちです。

大宝令(七〇〇)以降、山代国葛野郡は四つに分割され、 鴨川と高野川の合流点より東山、北山までの地域が愛宕郡となり鴨川の東岸が蓼倉郷、西岸が出雲郷となりました。 「井於(いのへ)」とは、鴨川のほとりのことで、出雲郷の鴨川のほとりの神社という意味です。

承和二年(八四四)二月二十日、太政官符によって定められた鴨社領出雲郷の総社でありました。

その地域の氏神社、地主社として信仰が厚く、通称を比良木(ひらき)神社と呼ばれています。

また、厄年の御祈願としてこの神社の周りに御献木すると、ことごとく柊になってお願い事が叶う

「何んでも柊」と呼ばれ、京の七不思議になっています。 特に古来より、お祭に「お茶」を薬草としてお供えされるところから、お茶の神様としても信仰されています。さらに「ヒラキの牛王宝札(ごおうほうさつ)」という特別御祈願符がいただけます。

現在の社殿は寛永六年度(一六二九)式年遷宮の時、先の式年遷宮(天正九年[一五六一])に造替された御本宮本殿が移築され、当神社の中では最も古い貴重な社殿です。

重要文化財 末社(北社) 岩本社 住吉神(すみよしのかみ)

重要文化財 末社(南社) 橋本社 玉津島神(たまつしまのかみ)

京の七不思議のひとつ。厄年にこの神社の周りに献木すると、何でもヒイラギになってしまうとな。ほんまかいな。見てみたいです。

解除所

天皇用の常設のお祓い場所です。そんな場所があるのは「ほかに類をみない」のだそうです。

解除所(げじょのところ)

当神社は古代から天皇ご親斎(しんさい)のお社である。行幸、御幸、官祭にさいして解除(お祓)をされるところ。常設の解除場が設けられたのは、他に類を見ない。

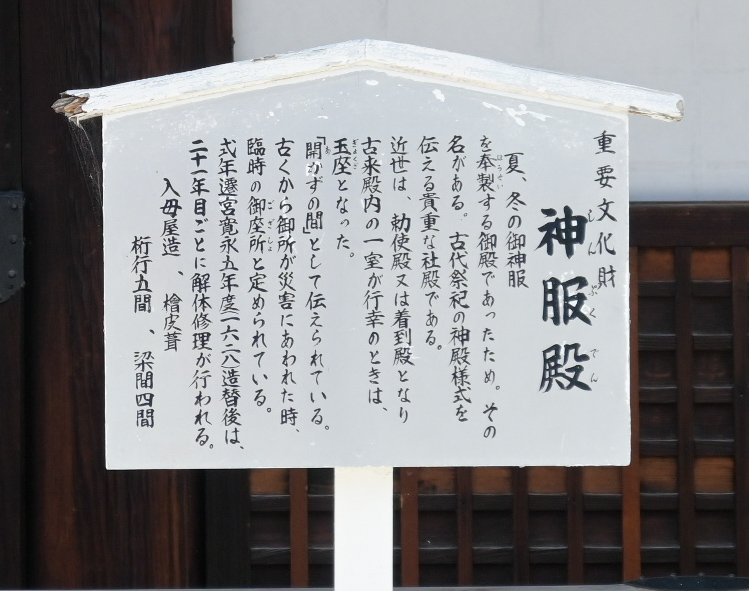

神服殿

服を作る場所。「開かずの間」と言われると、見たくなります

重要文化財 神服殿(しんぷくでん)

夏、冬の御神服を奉製(ほうせい)する御殿であったため。その名がある。古代祭祀の神殿様式を 伝える貴重な社殿である。

近世は、勅使殿又は着到殿となり 古来殿内の一室が行幸のときは、玉座(ぎょくざ)となった。

「開かずの間」として伝えられている。 古くから御所が災害にあわれた時、 臨時の御座所(ござしょ)と定められている。

式年遷宮寛永五年度(一六二ハ)造替後は、二十一年目ごとに解体修理が行われる。

入母屋造、檜皮葺 桁行五間、梁間四間

楼門

朱塗りが鮮やかです

南口鳥居

炎天下の神社見学。約1名がプチ熱中症気味となり、早々に撤退です。氷入り水筒は必携でした。特に神社の東側・みたらし関連が見られなかったなあ。次の機会にもう一度、今度は正面から行ってみたいな。

コメント