~2024京都49🌟2024年の夏休みの振り返りです

清水寺めぐり

京都市内2日目は、清水寺観光から。

1100円の地下鉄・バス1日券を購入し、路線バスで清水寺に向かいました。

仁王門

仁王門。朝イチでしたが、まぶしい。

三重塔・経堂

朱塗りで鮮やかです。

普門閣(轟門)と回廊

普門閣(轟門)をくぐります。

回廊は風鈴がたくさんあって面白い。

本堂

本堂。修復工事が終わり、キラキラしてます。

由緒も書いてありました。

創建は平安遷都と同じころ、坂ノ上田村麻呂夫妻が寄進したそうです。今の建物は、徳川家光が1633年に寄進して再建されたんですって。

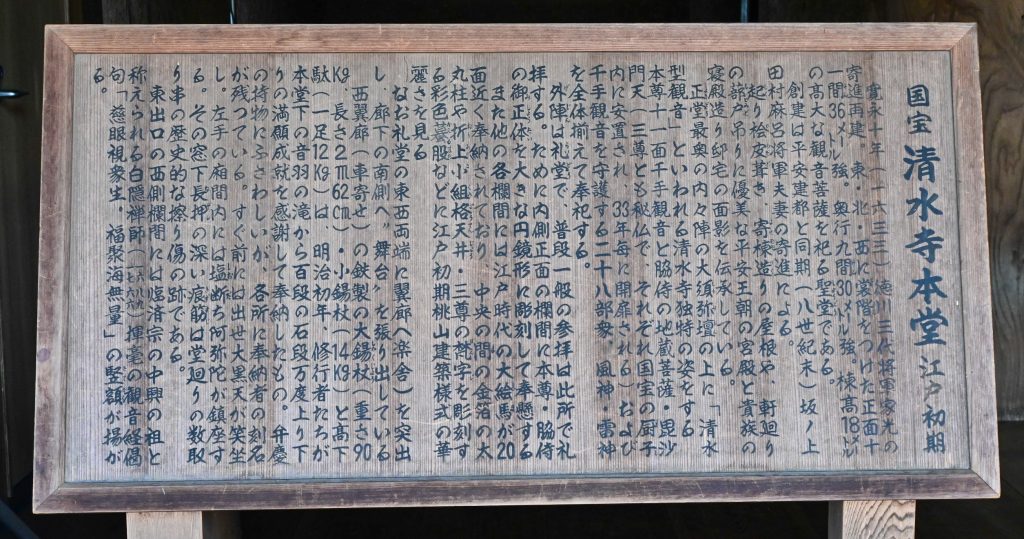

国宝 清水寺本堂 江戸初期

寛永十年(1633)徳川三代将軍家光の寄進再建。東・北・西に裳階もこしをつけた正面十一間36メートル強。奥行九間30メートル強。棟高18メートルの高大な観音菩薩を祀る聖堂である。

創建は平安建都と同期(八世紀末)坂ノ上田村麻呂将軍夫妻の寄進による。

起(むく)り檜皮葺(ひわだぶ)き、寄棟造(よせむねづく)りの屋根や、軒廻りの蔀戸(しとみど)吊りに優美な平安王朝の宮殿と貴族の寝殿造り邸宅の面影を伝承している。

正堂(しょうどう)最奥の内々陣の大須弥壇(しゃみだん)の上に「清水型観音」といわれる清水寺独特の姿をする本尊十一面千手観音と脇侍の地蔵菩薩・毘沙門天(三尊とも秘仏で、それぞれ国宝の厨子内に安置され、33年毎に開扉される)および千手観音を守護する二十八部衆、風神・雷神を全体揃えて奉祀する。

外陣(げじん)は礼堂(らいどう)で、普段一般の参拝は此所で礼拝する。ために内側正面の欄間に本尊・脇待の御正体(みしょうたい)を大きな円鏡形に彫刻して奉懸する

また他の各欄間には江戸時代の大絵馬(えま)が20面近く奉納されており、中央の間(ま)の金箔の太丸柱や折上小組格天井(おりあげこぐみごうてんじょう)・三尊の梵字(ぼんじ)を彫刻する彩色蟇股(かえるまた)などに江戸初期桃山建築様式の華麗さを見る

なお礼堂の東西両端に翼廊(楽舎)を突出し、廊下の南側へ「舞台」を張り出している

西翼廊(車寄せ) の鉄製の大錫杖(しゃくじょう)(重さ90kg、長さ2m62cm) ・小錫杖 (14kg)と高下駄(一足12kg)は、明治初年、修行者たちが本堂下の音羽の滝から百段の石段万度上り下りの満願成就を感謝して奉納したもの。弁慶の持物にふさわしいが、各所に奉納者刻名が残っている。すぐ前には出世大黒天が笑坐し。左手の廂間内には塩断ち阿弥陀が鎮座する。その窓下長押の深い痕筋は堂廻りの数取り串の歴史的な擦り傷の跡である。東出口の西側欄間には臨済宗の中興の祖と称えられる白隠禅師(1689-1766) 揮毫の観音経偈句「慈眼視衆生、福聚海無量」の竪額が揚がる。

本堂の奥は薄暗いです。

そして、本堂を振り返ると清水の舞台が。檜舞台ですね。

阿弥陀堂

本堂の南東側にあるのが重要文化財の「阿弥陀堂」。朱色が鮮やかです。木鼻っていうんですかね、柱の上の雲みたいなやつ。鮮やかですねー。

こちらの阿弥陀堂は、浄土宗の開祖・法然(1133~1212年)が初めて、「常行念仏」という修行を行う場として設置したそうです。写真が見切れてますが、「日本最初 常行念仏道場」と書かれてますが、これは後柏原天皇(1464~1526年)の筆なんだそうです。

奥の院 ←写真はここ!

阿弥陀堂の隣は、奥の院。こちらは内側は彩色されていませんでした。

外側は彩色されています。といっても一部、未完。ビフォーアフターがわかってかえって面白いです。

しかし、何といっても奥の院のポイントは、清水の舞台が見渡せる小舞台があること。外せないフォトスポットです。

舞台の骨組みも見られます。

子安塔

奥の院を過ぎて、子安塔へ。猛暑の京都ですが、幾分か涼しい風が吹きます。子安塔からは、本堂の舞台を正面から見られます。

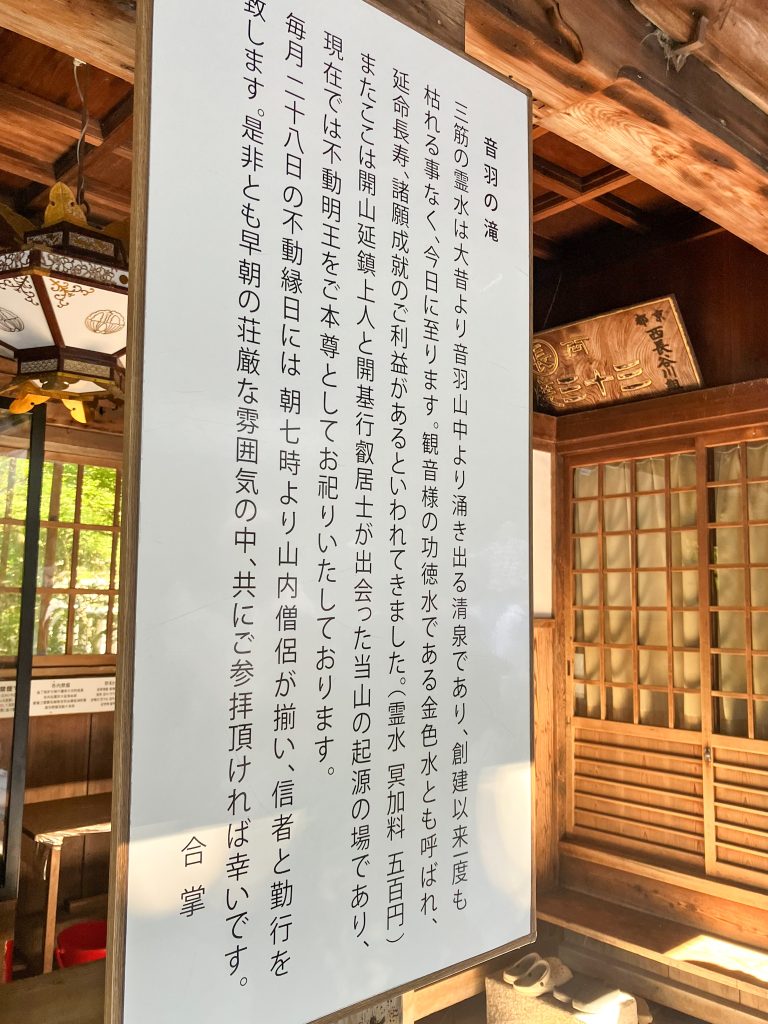

音羽の瀧

坂を下りていくと、「音羽の瀧」がありました。すごい人だかりです。清水寺の由来となっている滝とですね。奈良で修業を重ねた僧(賢心のち延鎮)が夢のお告げでこちらの滝にたどりつき、近くで庵を結んでいた仙人(行叡居士)に託されて寺を開いた~というお話だそうです。

以上、清水寺のみどころでした!

コメント