~2024京都62🌟2024年の夏休みの振り返りです

南禅寺前で湯豆腐を食べて、

近くを散歩していたころ、美しい夕焼けと噴水に遭遇。

何とこの噴水、琵琶湖の水なんだそうです。明治時代に掘削された人工の水路「琵琶湖疎水」を通って運ばれているようです。

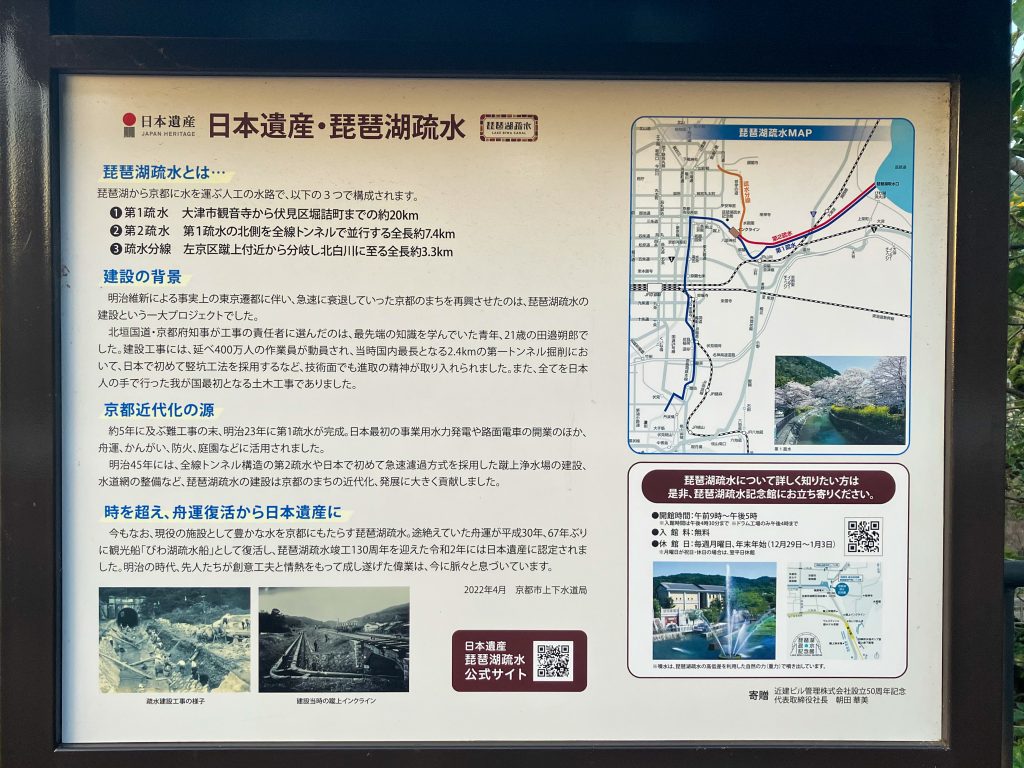

日本遺産・琵琶湖疏水

琵琶湖疏水とは・・・

琵琶湖から京都に水を運ぶ人工の水路で、以下の3つで構成されます。

- ①第1疏水 大津市観音寺から伏見区堀詰町までの約20km

- ②第2疏水 第1疏水の北側を全線トンネルで並行する全長約7.4km

- ③疏水分線 左京区蹴上付近から分岐し北白川に至る全長約3.3km

建設の背景

明治維新による事実上の東京遷都に伴い、急速に衰退していった京都のまちを再興させたのは、琵琶湖疏水の建設という一大プロジェクトでした。

北垣国道・京都府知事が工事の責任者に選んだのは、最先端の知識を学んでいた青年、21歳の田邉朔郎でした。建設工事には、延べ400万人の作業員が動員され、当時国内最長となる2.4kmの第一トンネル掘削において、日本で初めて竪坑工法を採用するなど、技術面でも進取の精神が取り入れられました。また、全てを日本人の手で行った我が国最初となる土木工事でありました。

京都近代化の源

約5年に及ぶ難工事の末、明治23年に第1疏水が完成。日本最初の事業用水力発電や路面電車の開業のほか、 舟運、かんがい、防火、庭園などに活用されました。

明治45年には、全線トンネル構造の第2疏水や日本で初めて急速濾過方式を採用した蹴上浄水場の建設、水道網の整備など、琵琶湖疏水の建設は京都のまちの近代化、発展に大きく貢献しました。

時を超え、舟運復活から日本遺産に

今もなお、現役の施設として豊かな水を京都にもたらす琵琶湖疏水。途絶えていた舟運が平成30年、67年ぶり に観光船「びわ湖疏水船」として復活し、琵琶湖疏水竣工130周年を迎えた令和2年には日本遺産に認定されま した。明治の時代、先人たちが創意工夫と情熱をもって成し遂げた偉業は、今に脈々と息づいています。

2022年4月 京都市上下水道局

※噴水は、琵琶湖疏水の高低差を利用した自然の力(重力)で噴き出しています。

「東京へ遷都だってよ」「なにぃ、人口流出ハンパねぇ~」「ここは起死回生、ガツンとでかいもの作らにゃ」という会話があったかどうかは定かではありませんが(たぶんない)、京都経済を救うべく敢行された一大プロジェクトだったみたいです。

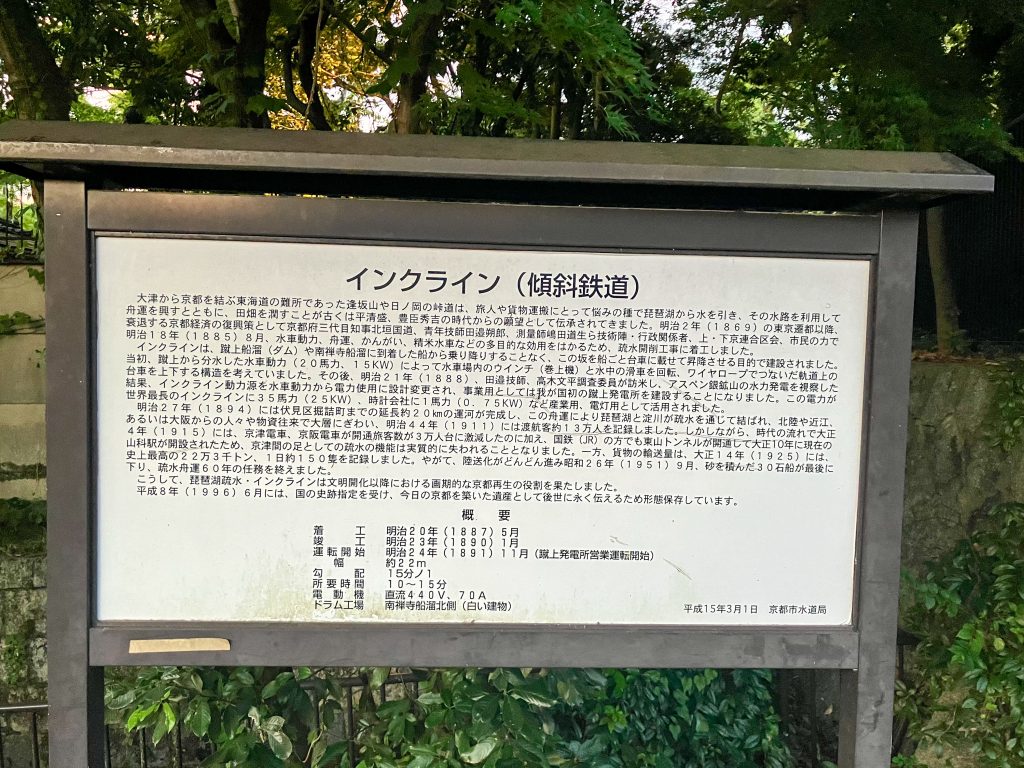

そして、この南禅寺付近は、舟が行き来するには急こう配すぎる・・・というわけで登場したのが「インクライン(傾斜鉄道)」。15分の1の勾配というのは、底辺15メートル、高さ1メートルの直角三角形の勾配らしいのですが、そこに船を載せた台車が走る鉄道を敷設して、舟を運んだそうな。そのために、事業用としては日本初の発電所をつくり、当時としては世界最長のインクラインを建設。力技ですなあ。

インクライン(傾斜鉄道)

大津から京都を結ぶ東海道の難所であった逢坂山や日ノ岡の峠道は、旅人や貨物運搬にとって悩みの種で琵琶湖から水を引き、その水路を利用して 舟運を興すとともに、田畑を潤すことが古くは平清盛、豊臣秀吉の時代からの願望として伝承されてきました。明治2年(1869)の東京遷都以降、衰退する京都経済の復興策として京都府三代目知事北垣国道、青年技師田邉朔郎、測量師嶋田道生ら技術陣・行政関係者、上・下京連合区会、市民の力で 明治18年(1885)8月、水車動力、舟運、かんがい、精米水車などの多目的な効用をはかるため、疏水開削工事に着工しました。

インクラインは、蹴上船溜(ダム)や南禅寺船溜に到着した船から乗り降りすることなく、この坂を船ごと台車に載せて昇降させる目的で建設されました。当初、蹴上から分水した水車動力(20馬力、15KW) によって水車場内のウインチ (巻上機)と水中の滑車を回転、ワイヤロープでつないだ軌道上の 台車を上下する構造を考えていました。その後、明治21年(1888)、田邊技師、高木文平調査委員が訪米し、アスペン銀鉱山の水力発電を視察した 結果、インクライン動力源を水車動力から電力使用に設計変更され、事業用としては我が国初の蹴上発電所を建設することになりました。この電力が 世界最長のインクラインに35馬力(25KW)、時計会社に1馬力 (0.75KW)など産業用、電灯用として活用されました。

明治27年(1894) には伏見区掘詰町までの延長約20kmの運河が完成し、この舟運により琵琶湖と淀川が疏水を通じて結ばれ、北陸や近江、 あるいは大阪からの人々や物資往来で大層にぎわい、明治44年(1911)には渡航客約13万人を記録しました。しかしながら、時代の流れで大正4年(1915)には、京津電車、京阪電車が開通旅客数が3万人台に激減したのに加え、国鉄 (JR)の方でも東山トンネルが開通して大正10年に現在の山科駅が開設されたため、京津間の足としての疏水の機能は実質的に失われることとなりました。一方、貨物の輸送量は、大正14年(1925)には、 史上最高の22万3千トン、1日約150隻を記録しました。やがて、陸送化がどんどん進み昭和26年(1951)9月、砂を積んだ30石船が最後に下り、疏水舟運60年の任務を終えました。

こうして、琵琶湖疏水・インクラインは文明開化以降における画期的な京都再生の役割を果たしました。

平成8年(1996) 6月には、国の史跡指定を受け、今日の京都を築いた遺産として後世に永く伝えるため形態保存しています。

概要

着工 明治20年(1887) 5月

竣工 明治23年(1890)1月

運転開始 明治24年 (1891)11月(蹴上発電所営業運転開始)

幅 約22m

勾配 15分ノ1

所要時間 10~15分

電動機 直流440V、70A

ドラム工場 南禅寺船溜北側(白い建物)

平成15年3月1日 京都市水道局

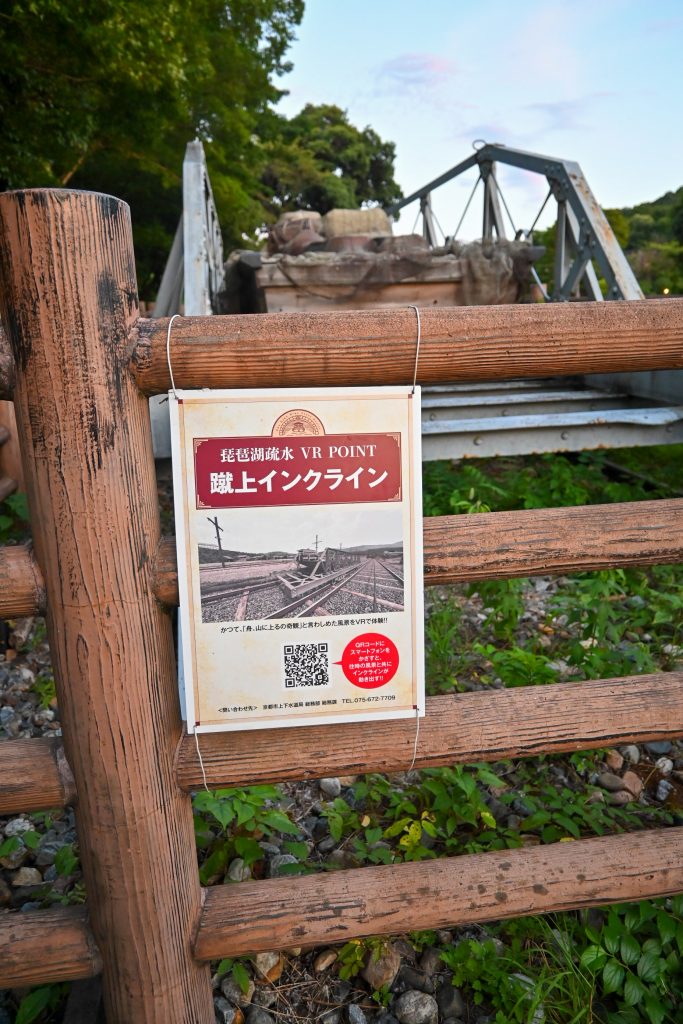

坂の途中には、復元された台車と運搬船が展示されています。

鉄道による陸運交通の発達で、琵琶湖疎水は役割を終えたみたいですが、先人の「やべー、遷都どうする?」「いっちょ、やってみますか」的な会話が聞こえてきそうで感慨深かったです。

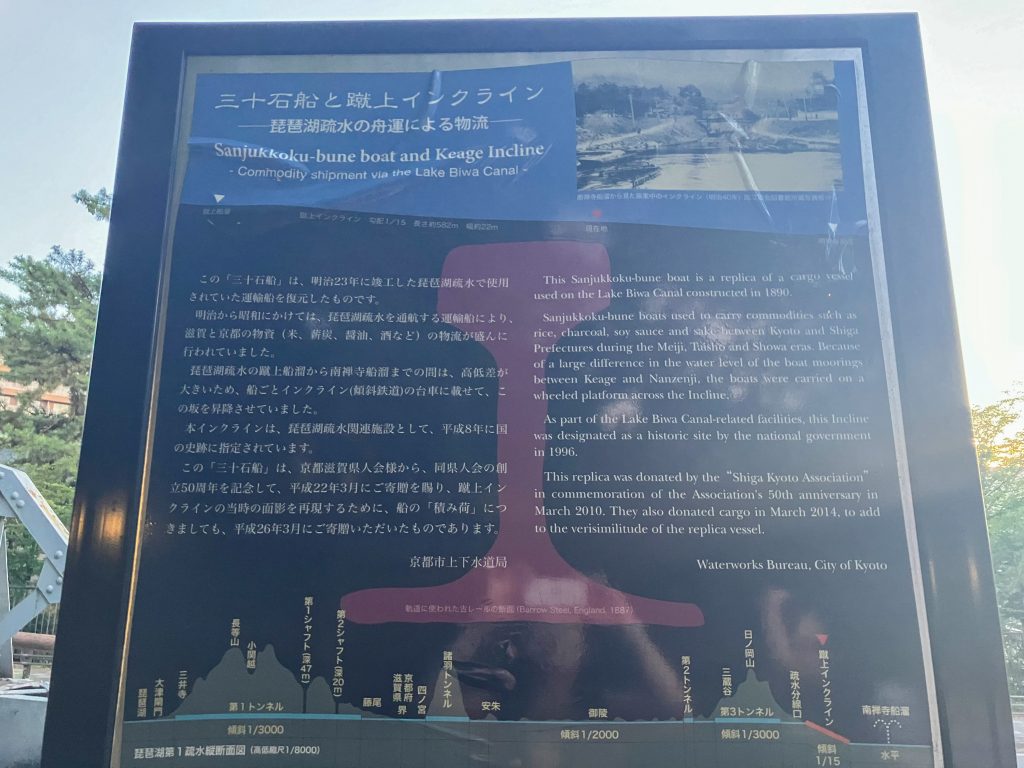

三十石船と蹴上インクライン――琵琶湖疏水の舟運による物流————

蹴上インクライン 勾配1/15 長さ約582m 幅約22m

この「三十石船」は、明治23年に竣工した琵琶湖疏水で使用されていた運輸船を復元したものです。

明治から昭和にかけては、琵琶湖疏水を通航する運輸船により、 滋賀と京都の物資(米、薪炭、醤油、酒など)の物流が盛んに 行われていました。

琵琶湖疏水の蹴上船溜から南禅寺船溜までの間は、高低差が大きいため、船ごとインクライン(傾斜鉄道)の台車に載せて、この坂を昇降させていました。

本インクラインは、琵琶湖疏水関連施設として、平成8年に国の史跡に指定されています。

この「三十石船」は、京都滋賀県人会様から、同県人会の創 立50周年を記念して、平成22年3月にご寄贈を賜り、蹴上インクラインの当時の面影を再現するために、船の「積み荷」につきましても、平成26年3月にご寄贈いただいたものであります。

レールは今も残ってますね。

コメント