~2024京都71🌟2024年の夏休みの振り返りです

鞍馬山、特に本殿から奥の院へ続く「僧正ヶ谷」には、源義経の痕跡がいっぱいありました。

僧正ヶ谷と義経

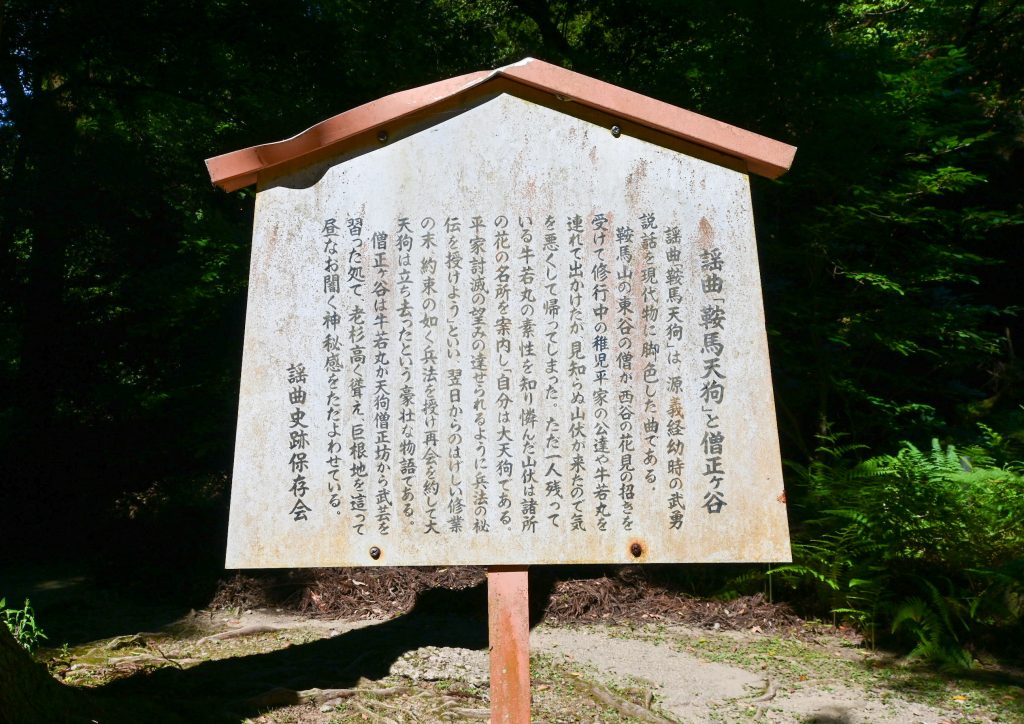

僧正ヶ谷に立っていた看板。大天狗のもと僧正ヶ谷で修業した義経をテーマにした謡曲「鞍馬天狗」について説明しています。

謡曲「鞍馬天狗」と僧正ヶ谷

謡曲「鞍馬天狗」は源義経幼時の武勇説話を現代物に脚色した曲である。

鞍馬山の東谷の僧が、西谷の花見の招きを受けて修行中の稚児平家の公達や牛若丸を連れて出かけたが、見知らぬ山伏が来たので気を悪くし帰ってしまった。ただ一人残っている牛若丸の素性を知り憐んだ山伏は諸所の花の名所を案内し「自分は大天狗てある。平家討滅の望みの達せられるように兵法の秘伝を授けよう」といい、翌日からのはげしい修業の末、約束の如く兵法を授け再会を約して大天狗は立ち去ったという豪壮な物語である。

僧正ヶ谷は牛若丸が天狗僧正坊から武芸を習った処で、老杉高く聳え、巨根地を這って昼なお闇く神秘感をただよわせている。

謡曲史跡保存会

脚色ありとはいえ、源義経=牛若丸=遮那王の物語をわかりやすく説明しています。

息次ぎの水

ところで、鞍馬山博物館を出てすぐのところにあるのが、こちらの湧水「息次ぎの水」。

義経公息次ぎの水

牛若丸が、毎夜奥の院僧正が谷へ剣術の修業に通ったとき、この清水で喉をうるおしたといわれる。八百年後の今も湧きづけている。

800年経っても変わらず、湧き続けているんだそうです。

背比べ石

ハイキングにしてはかなり険しい山道を登ると途中にあるのが「背比べ石」。

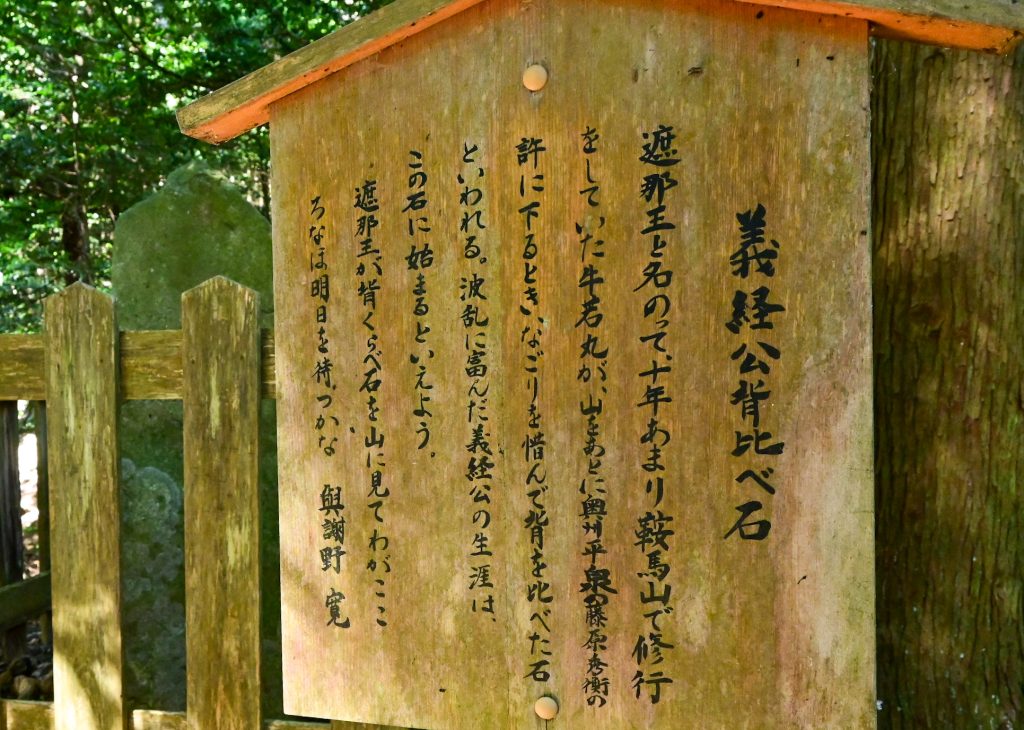

義経公背比べ石

遮那王と名のって十年あまり鞍馬山で修行 をしていた牛若丸が、山をあとに奥州平泉の藤原秀衡の許に下るとき、なごリを惜んで背を比べた石といわれる。波乱に富んだ義経公の生涯は、この石に始まるといえよう。

遮那三が背くらべ石を山に見てわがこころなほ明日を待つかな 與謝野寛

修行の場だった鞍馬山を離れる時の遮那王の心情。どのようなものだったんでしょうね。

木の根道

根っこがウネウネしています。地面が硬くて地中に伸ばせず、地上を這う根が不思議な光景をつくっています。牛若丸くんもここで修業したらしいです。

僧正ヶ谷 不動堂

こちらの不動堂じたいは、最澄が修行して彫った不動明王が収められているのだそうです。義経のゆかりではないけれど、ここら辺で義経が修行したそうな。

お堂の前の文様が不思議。

不動堂の説明がありました。

僧正が谷不動堂

堂内の不動明王は、比叡山の開祖伝教大師がここに参篭なさった とき、お刻みになったと伝えられる。また、牛若丸が鞍馬天狗よ り兵法を学んだ舞台は、このあたりであるという。

「伝教大師」は最澄のことですね。

義経堂

義経堂。ここはちょっと哀しいお堂です。

義経堂

歴史には文治五年(一一八九)四月、奥州衣川の合戦にて自害したと伝わるが、義経公の御魂はこの山にもどられ遮那王尊として護法魔王尊の破邪顕正のお働きを助けておられるという。

この義経堂には遮邪王尊をおまつりする。

魂は、遮那王を育んだ鞍馬の山に戻ったんですね。

鞍馬山の林

ただものじゃない雰囲気の鞍馬山。理科的には「極層林」というそうです。

極相林

裸地や、山火事・伐採などで樹木多 失った土地には、はじめに光を好む 草が生え、ついでマツやナラのような陽樹が入りこむ。その?陰にシイやカシなどの陰樹が生え、陰樹が成長して陽樹を追いやる。??最後に陰樹だけの林となり永???する。これと極相林という。

鞍馬山では、このあたり一帯が極相に達した森である。ウラジロカシ・ツクバネガシ・シラカシ・アラカシ・ カゴノキ・サカキ・ツバキなど暖地性の照葉樹やツガ・モミなどの針葉樹が中心となり、林内にはそれら 若木が育っている。このような森ができるまでには少くとも二百年から 三百年の歳月が必要だと考えれる。

鞍馬山自然科学博物苑

なんか、鬼滅の刃で竈炭治郎が山で修業したシーンが思い浮かびました。

コメント