~2024京都77🌟2024年の夏休みの振り返りです

貴船神社。奥宮、中宮の順にみてきましたが、

最後に本宮です。たぶん本宮→中宮→奥宮が王道なんでしょうが、逆の順にしたのは、貴船神社本宮があまりに映えスポットとして有名なので、少しでも時間が遅くなれば人が少なくなるかなと期待して。。。しかし、期待むなしくイモ洗い状態でした。

ちょっとした隙を狙えばこのくらいいけましたが、それでも人が多いです。灼熱・真夏でこれだから、紅葉などピークシーズンは恐るべしです。

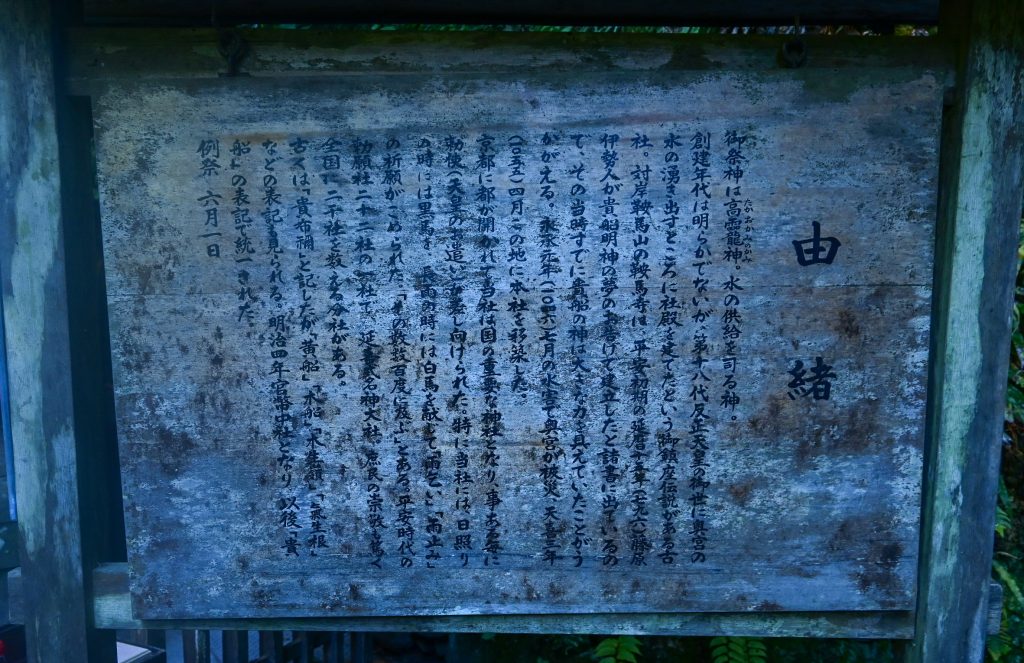

さて、貴船神社の由緒書きを発見しました。

由緒

御祭神は高龗神(たかおかみのかみ)。水の供給を司る神。

創建年代は明らかでないが、第十八代反正天皇の御世に奥宮の水の湧き出すところ社殿を建てたという御鎮座伝説がある古社。対岸鞍馬の鞍馬寺は、平安初期の延暦十五年(七九六)藤原伊勢人が貴船明神の夢のお告げで建立したと諸書に出ているので、その当時すでに貴船の神は大きな力を具えていたことがうかがえる。永承元年(一〇四六)七月の水害で奥宮が被災、天喜三年 (一〇五五)四月この地に本社を移築した。

京都に都が開かれて当社は国の重要な神社となり、事ある毎に勅使(天皇のお遣い)が差し向けられた。特に当社には、日照りの時には黒馬を、長雨の時には白馬を献じて「雨乞い」「雨止み」の祈願がこめられた。「その数数百度に及ぶ」とある。平安時代の勅願社二十二社の一社で、延喜式名神大社。庶民の崇敬も篤く全国に二千社を数える分社がある。

古くは「貴布禰」と記したが、「黄船」「木船」「木生領」「氣生根」 などの表記も見られる。明治四年官幣中社となり、以後「貴船」の表記で統一された。

例祭 六月一日

創建年代は不明ですが、反正天皇(406-410)の頃にご鎮座伝説があるとのこと。古風時代ですね。鞍馬寺よりは古いです。拝殿にはお参りのための長蛇の列。

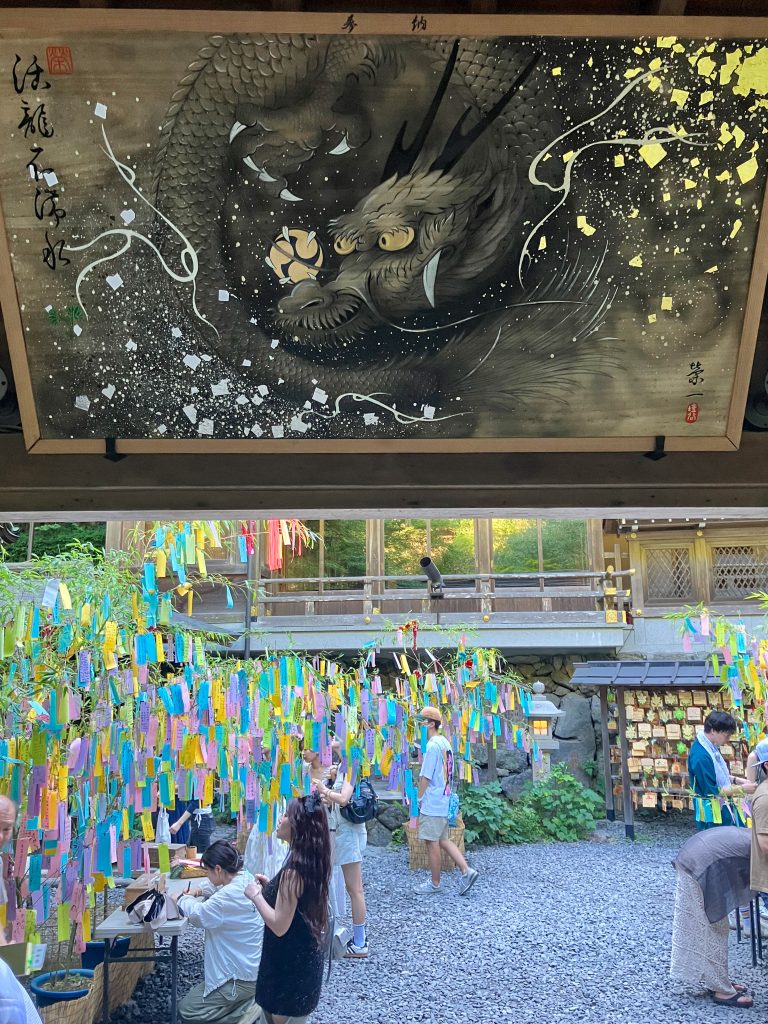

本殿側面の窓がガラスばりで、緑を反射させて美しかったです。ちょうど七夕飾りが施されていました。

休憩所には迫力ある龍の絵がありました。

天皇皇后両陛下 幣餞料御下賜の札がずらり。

京都市史跡に指定された際の看板も発見。読みづらく全解読はあきらめました。

京都市指定史跡 貴布祢神社境内

貴布祢(貴船)神社は、社伝によれば玉依姫が黄船に乗って淀川、賀茂川(鴨川)を遡り、この地に一宇の祠を営んだのが創建とされる式内社(延喜式に記載された神社)である。

現在の本社の祭神は、水を司る神である高龗神。

この水神信仰は、水利の大半を自然降雨???の住民たちにとって、極めて現実的て切実なものであった。

本神社の史料上の初見は、『日本紀略』弘仁九年(八一八)五月条の「山城国愛宕郡貴布称神為大社」であり、?? 七月には祈雨祈晴の奉幣の初見があり以????

天喜三年(一〇五五)四月二十六日洪水に よる??のため、元の本社のあった現奥宮の地から現在地に本社が建て替えられており、元の場所は、現在????が移建されてから奥宮と称して今日に及んでいる。

現在の本社の本殿、権殿は檜皮葺の一間社??江戸後期に建立されたものである。また、奥宮で杮葺で 一間社流造の本殿がやはり江戸後期に建立されている

本神社は、賀茂川流域の歴史や神祇信仰の原点考える上で貴重である。

平成十年四月一日指定

京都市

下りも人がいっぱいでした。

コメント